No.03 「1985年の東京ファッション事情」by 増田海治郎(ファッションジャーナリスト)

BACK TO 1985|

イマに続く1985年の40のコト。

Profile

増田海治郎

1972年生まれ。雑誌編集者、繊維業界紙記者を経て、ファッションジャーナリストとして独立。国内外のファッションショーを中心に、メンズのドレス系ファッション、古着、ビジネス関連など、幅広いジャンルを取材している。著書に『渋カジが、わたしを作った。』(講談社)がある。

index

80年代を席巻した “DCブランド” とは?

2DCのC=キャラクターブランドとして一世を風靡した「パーソンズ」。1986年にはスズキからコラボ・スクーターが発売されるほどだった。(イラスト 高松啓二)

RAGTAGが原宿・竹下通りに1号店をオープンした1985年は、日本のファッション黄金期の幕開けだった。その主役だったのは、DCブランドの日本人デザイナーたち。Dはデザイナーが前面に立った「デザイナーズブランド」で、Cは特定のデザイナーがいない「キャラクターブランド」を意味する。

デザイナーズブランドの一例を挙げると、パリ発表組の御三家[ISSEY MIYAKE(イッセイミヤケ)]、[Yohji Yamamoto(ヨウジヤマモト)][Y’s(ワイズ)]、[COMME des GARCONS (コム デ ギャルソン)]、ビギからワールドに移籍した菊池武夫の[TAKEO KUKUCHI(タケオキクチ)]、松田光弘、小林由紀雄、中島伊津子の[NICOLE(ニコル)]、細川伸の[PASHU(パシュ)]、ドン小西こと小西良幸の[FICCE UOMO(フィッチェ ウォモ)]、池田ノブオの[K-FACTRY(ケーファクトリー)]など。

キャラクターブランドでは、大きなブランドロゴのスタジャンが大人気だった[PERSON’S(パーソンズ)]、スタジャンで一大ブームを巻き起こした[POSHBOY(ポッシュボーイ)]、人気絶頂だった吉川晃司の衣装を手掛けていた[GRASS MENS(グラスメンズ)]などがあった。

またDCブランド企業の最大手として、[MEN’S BIGI(メンズ・ビギ)]、[BIGI(ビギ)]、[MELROSE(メルローズ)]、[DGRACE(ディグレース)]、[Jurgen Lehl(ヨーガン・レール)]、金子功の[PINK HOUSE(ピンクハウス)]などを擁していたビギグループの存在感も大きかった。

1985年当時、埼玉の田舎町の中学1年生だった私は、自転車で10分ほどの本屋に足繁く通い、『ホットドッグ・プレス』や『チェックメイト』などのファッション誌、情報誌を立ち読みで熟読し、こうしたブランドへの憧れを募っていた。当時のDCブランドはこだわった作りの日本製ゆえ高価で、憧れていたポッシュボーイやパーソンズのスタジャンは4〜7万円前後。中一のお小遣いで手に届くものではなかったので、近所の「しまむら」や川越のメンズショップで質の悪いDCのコピー品を買うのがせいぜいだった。

男子もパステルカラーやピンクを着ていた80年代

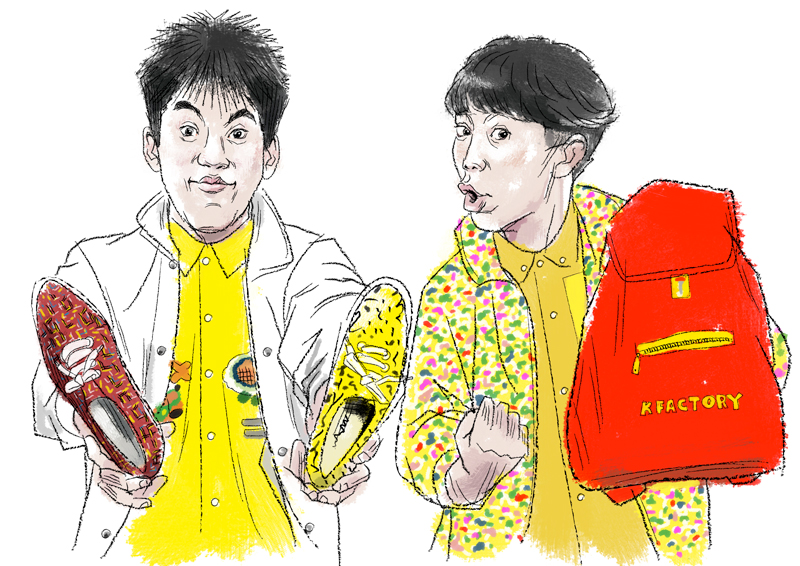

当時の東京のお笑いシーンを席巻していたお笑いコンビのとんねるず。TV番組「夕やけニャンニャン」の衣装は池田ノブオのケーファクトリーだった。(イラスト 高松啓二)

当時の若者ファッションの勢いをもっとも体現していたのが、1985年4月にフジテレビで放映が始まった、人気お笑いコンビのとんねるずと、アイドルグループのおニャン子クラブが登場していたTV番組「夕やけニャンニャン」。TVが娯楽の中心だった時代で、若い人にはイメージが湧かないかもしれないが、部活帰りの中高生の8割が見ていたようなモンスター番組だった。

とんねるずの2人の衣装は、洪水のようなド派手な色使いが特徴的な[ケーファクトリー]で、彼らの勢いのある笑いとともに1985年を代表するような存在だった。この時代は男子がピンクやパステルカラーを着るのが当たり前で、暴走族やヤンキーと呼ばれる人たちですら、白いパンツにパステルカラーのブルゾンを着て、なぜか女性物のヒールサンダルを履いていたりした。

また、おニャン子クラブがテレビで着ていた[SAILORS(セーラーズ)]は、渋谷のわずか9坪の小さな店に行かなければ買えなかったこともあり、全国の少年少女にとっては都会の象徴のような存在だった。

女性陣も男子と同じくDCブランドに熱狂していた。なかでも全身を[ピンクハウス]に身を包んだ少女らしい世界観と、雑誌『オリーブ』が提案していたパリの女子高生ファッション「リセエンヌ」を真似たフレンチ・カジュアルが軸だったようだ。当時のスナップでは、アラレちゃん(鳥山明による人気マンガ『Dr.スランプ』の主人公)のような黒縁メガネもよく見かける。肌の露出は最低限で、ボディコン的な攻撃的かつ色気のあるファッションはまだほとんど見かけず、限られた場所(六本木や銀座)と層のみだったと考えられる。

プラザ合意でインポートブランドが身近になった

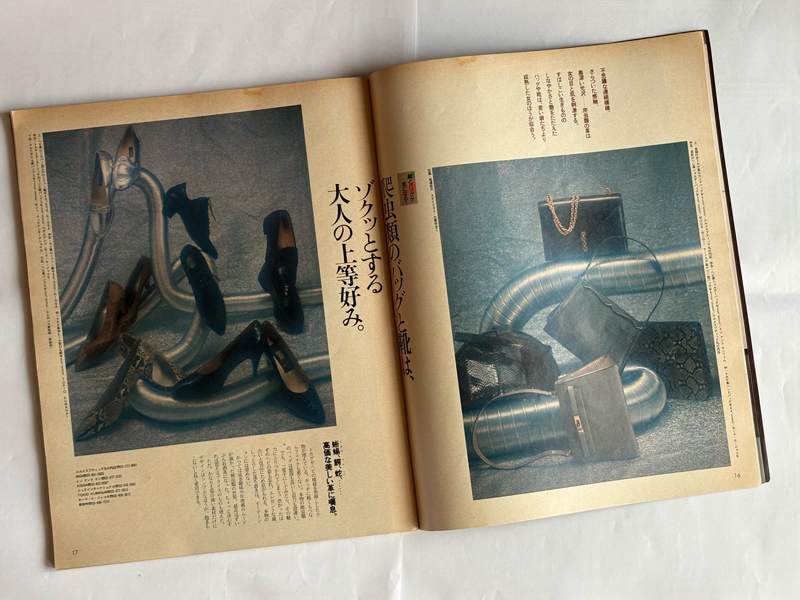

『ELLE JAPON』(1985年11月5日号)では、欧米を中心としたエキゾチックレザーのバッグと靴が紹介されている。右ページ下で紹介されている[エルメス]のトカゲ革の “ケリー” は、なんと43万円!

DCブランドが世を席巻する一方で、30代以上の大人世代と当時10代中盤だった団塊ジュニア世代(※1)を魅了したのが、欧米のインポートブランドだ。1985年9月のプラザ合意(※2)により、1ドル240円前後だったドル円レートは1年後には150円前後に。それまで高嶺の花だった欧米の一流品と日用品が急速に身近な存在になった。

30代の大人世代が夢中になったのが、[LOUIS VUITTON(ルイ・ヴィトン)]や[Hermès(エルメス)]のバッグ、イタリアの“3G”と呼ばれた[GIORGIO ARMANI(ジョルジオ・アルマーニ)]、[GIANFRANCO FERRE(ジャンフランコ・フェレ)]、[GIANNI VERSACE(ジャンニ・ヴェルサーチ)]、フランスの[Azzedine Alaia(アズディン・アライア)]、[Jean Paul Gaultier(ジャンポール・ゴルチエ)]などの最旬のモード。

今では信じられないことだが、[ルイ・ヴィトン]の街使い用途のほとんどのバッグは10万円以下で購入できたのである。

また、70年代から雑誌「ポパイ」の影響でアメリカへ傾倒していた大人世代と、当時は中高生だった団塊ジュニア世代を魅了したのが、アメリカのリアルクローズ。渋谷・原宿界隈に、現在のセレクトショップの前身となるインポートショップ(「ミウラ&サンズ」、「ビームス」、「バックドロップ」、「ユニオンスクエアー」など)に加え、新興のインポートショップや古着屋が次々とオープンし、買いたくても買えなかったアメリカ製の服が手に入れやすくなったのだ。

こうしたインポートショップで購入した“アメカジ”に身を包んだ東京の有名私立高校生が、集団で渋谷センター街や公園通りに集うようになったのもこの頃。この頃は内輪の盛り上がりに過ぎなかったが、1988年頃から雑誌に紹介されるようになると“渋カジ”として一気に全国区になり、団塊ジュニア世代の多くは中学生の頃に憧れていたDCブランドを完全に無視するようになる。

1985年当時のDCブランドの主要顧客層は、10代後半から20代が中心。1971年〜74年生まれの団塊ジュニア世代は、1年間の出生数が200万人前後で、この世代だけで800万人を超える。その層の多くがDCの主要顧客に達する年齢の時に離脱してしまったから、DCブームは1988年以降に萎んでしまうことになるのだ。

でも、この時代に築かれた礎は今もちゃんと引き継がれている。DCブランドという名称は使われなくなったものの、現在の東京コレクション(楽天ファッション・ウィーク東京)に参加しているブランドは当時の流れを汲んでいると言えるし、当時から大スターだった御三家は世界的なブランドへと成長を遂げ、その後進も確実に育ってきている。インポートショップはセレクトショップと呼び名を変えて大企業へと成長し、渋カジ世代のデザイナーは世界のアメカジをリードする存在になっている。

中高生の時に日本のDCブランドに夢中だったと公言しているNIGO®さんの言葉を借りれば、「THE FUTURE IS IN THE PAST(未来は過去の中にある)」。過去と未来は繋がっていて、未来を作るには過去からもっと学ぶべきなのである。若い世代がこうして1985年をディグれば、また新しい未来が見えてくるかもしれない。

※1

1971〜1974年生まれの第二次ベビーブーム世代を指す。4年間の世代人口は800万人を超える。

※2

1985年9月にニューヨークのプラザホテルで開かれたG5(先進5ヶ国:日・米・英・独・仏)の財務相・中央銀行総裁会議で合意された、ドル高是正のための協調介入に関する取り決めのこと。これにより主要国は外国為替市場で協調介入を行い、ドル安・円高を誘導した。

![No.15 [DAIRIKU]デザイナー 岡本大陸 さんが語る1985年周辺映画](/wp-content/uploads/2025/09/no15.jpg)