No.08 1985年の音楽シーン Part 1 洋楽篇 by 青野賢一

BACK TO 1985|

イマに続く1985年の40のコト。

ファッションは常に時代のカルチャーとも密接。RAGTAGが誕生した1985年の音楽事情について、ファッションにも精通した文筆家で、DJとしても活動する青野賢一さんの目線で、8枚の必聴アルバムとともにお届けします。Part1は洋楽篇。

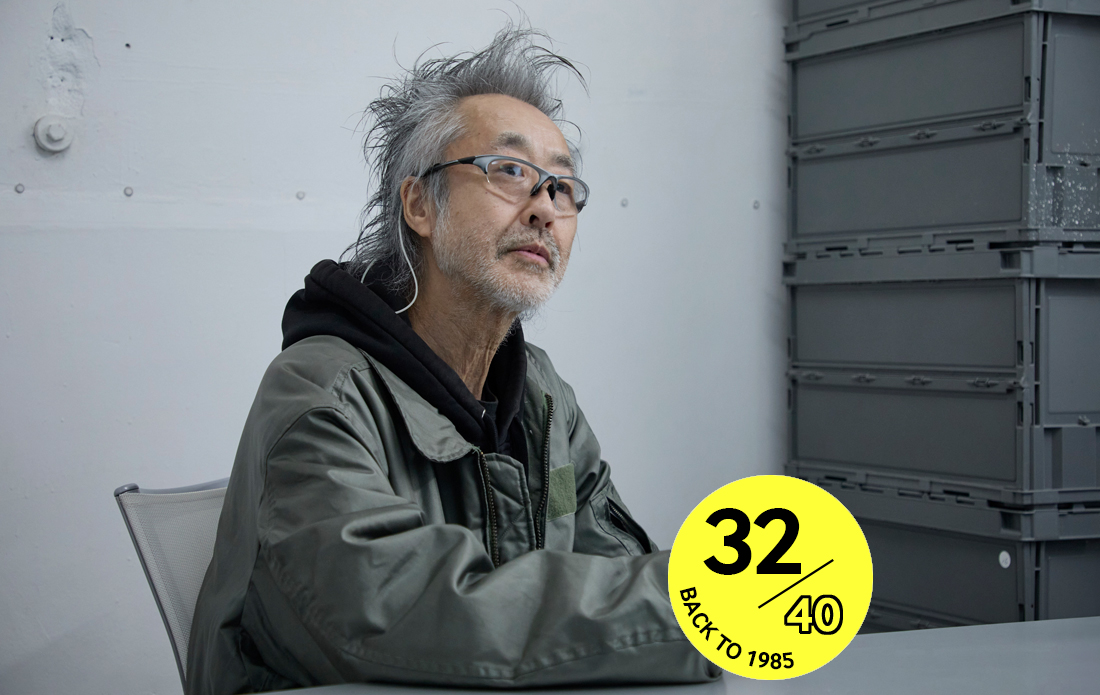

Profile

青野賢一

1968年東京生まれ。株式会社ビームスに長年勤務し、PR、クリエイティブ・ディレクターを歴任、BEAMS RECORDSの立ち上げからディレクターも務める。2021年10月に退社、独立し、現在はフリーランスとして、音楽、ファッション、映画、文学、美術といった文化芸術全般をフィールドにした文筆家、DJ、選曲家として活躍している。

- https://www.instagram.com/kenichi_aono/

index

大きな成果を生んだチャリティ・プロジェクト

1984年、ボブ・ゲルドフ(ブームタウン・ラッツ)とミッジ・ユーロ(ウルトラヴォックス)が発起人となり立ち上がったエチオピア飢餓救済プロジェクト「バンド・エイド」。イギリスとアイルランドのアーティストやバンドが参加したこのプロジェクトが発表した「Do They Know It’s Christmas?」は大きな成果をあげたが、これに触発されるかたちで実現の運びとなったのが「U.S.A. フォー・アフリカ」だ。

プロデューサーにクインシー・ジョーンズ、ソングライティングはマイケル・ジャクソンとライオネル・リッチーという制作陣、参加アーティストはスティーヴィー・ワンダー、ダイアナ・ロス、ボブ・ディラン、ブルース・スプリングスティーンなど、豪華このうえないラインアップで録音された「We Are The World」は各国で大ヒットとなった。こうしたアフリカ救済と支援を目的としたチャリティの機運は同年7月に行われたチャリティ・コンサート「ライヴ・エイド」に結実し、大きな成功を収め、この年を代表するトピックスとなった。

『We Are The World』 U.S.A. For Africa

1985年の作品としてまず挙げねばならないのはこちらではないだろうか。表題曲はスティーヴィー・ワンダー、マイケル・ジャクソン、ライオネル・リッチーといった黒人アーティストとブルース・スプリングスティーン、ケニー・ロギンス、シンディ・ローパーらの白人勢が出自やキャリアを超えて一緒になって取り組んだもの。アルバムにはこのほか同プロジェクトに参加したアーティストの曲を9曲収録しており、うち8曲が未発表音源だ。

※シングルのみ

英国勢がアメリカのヒット・チャートを席巻

チャリティ・プロジェクト以外の動向に目を移すと、1985年は英国圏のアーティスト、バンドがアメリカのチャートを席巻した「第二次ブリティッシュ・インヴェイジョン」の只中にあった。1981年に開局した「MTV」では、その頃すでに映像表現にも力を注いでいたイギリス産のポピュラー・ミュージックがひんぱんにオンエアされ、デュラン・デュラン、カルチャー・クラブ、ユーリズミックス、ワム!などがアメリカで大きな人気を獲得していった。我が国でもこうしたイギリスのシンセ・ポップは熱烈に支持され、デュラン・デュランやワム!、それからカジャグーグーのボーカルだったリマールなどはアイドル的な存在にまつりあげられていた。当然、彼らのヘアスタイルやファッションも注目の的だった。

『Make It Big』 Wham!

第二次ブリティッシュ・インヴェイジョンの代表的存在がワム!。本作は初回プレスが1984年11月ということで、1985年に入ってからも継続した人気を誇っていた。「Wake Me Up Before You Go-Go」、「Freedom」、「Careless Wisper」といったシングル・ヒット・チューン満載の楽しい一枚だが、ジョージ・マイケルがひとりで作り上げた「Everything She Wants」は素晴らしい打ち込みファンク。アルバム中白眉の出来栄えだ。

『Songs From The Big Chair』Tears For Fears

ローランド・オーザバルとカート・スミスが結成したイギリスのユニット、ティアーズ・フォー・フィアーズ。「Shout」、「Everybody Wants To Rule The World」というヒット・チューンを含む彼らのセカンド・アルバムが本作だ。浮遊感のあるシンセ・ポップを軸としながらも、同時に深淵を覗きこむような仄暗さや深みがあるのが魅力といえる。本作発売当時はアメリカをはじめ世界的な人気を誇り、この年には初来日公演も実現した。

『Our Favourite Shop』 The Style Council

1984年リリースのアルバム『Café Bleu』でジャズやボサノヴァ、ラップを取り入れそれをスタイリッシュに提示したスタイル・カウンシル。洗練された格好よさが光るサウンドとファッション、政治や社会を風刺、批判した歌詞というアプローチで母国イギリスはもちろんのこと世界中の多くの若者に影響を与えた。大きな話題となった『Café Bleu』に続いて発表された本作だが、アルバム・ジャケットに写るものたちを読み解くのも楽しい。

新進アーティストの躍進とシーンの多様化

イギリス勢が優位だったアメリカのヒット・チャートだったが、そんななかでもマイケル・ジャクソン、プリンスといった一部のアメリカのアーティストは突き抜けた人気を誇っていた。また1982年「Everybody」でシングル・デビューしたマドンナは1984年に「Like A Virgin」、そして1985年には「Into The Groove」、「Material Girl」、「Crazy For You」などのヒットを連発。大スターとしての地位を確固たるものとした。同年1月、初来日を果たし、メディアへの露出増から日本でもマドンナを真似たスタイリングの人を街中でよく見かけるようになったものだ。

同じく女性アーティストで忘れてはならないのがシンディ・ローパー。デビュー・アルバム『She’s So Unusual』(1983)からシングル・カットされた「Girls Just Want To Have Fun」、「Time After Time」、「She Bop」が大ヒットとなり、一躍ときの人となった。それから1984年にセルフ・タイトル作でアルバム・デビューしたRun-D.M.C.は同作でヒップホップのアルバムとして初めてゴールド・ディスクを獲得。大ブレイクするのはエアロスミスをフィーチャーした「Walk This Way」(1986)だが、耳の早いリスナーからの評価はデビュー当時から高かったと記憶している。

『Like A Virgin』 Madonna

1982年にシングル・デビューし、現在まで大きな影響力を誇るマドンナ。彼女がその地位を確立したのがこのアルバムと表題曲の成功だろう。アルバム、タイトル曲シングルともに1984年リリースだが、ブルース・スプリングスティーン同様、1985年においても人気は増すばかりだったのでピックアップしている。1985年のリプレスの際に「Into The Groove」を追加収録したのも大きかっただろう。小気味よいダンス・チューンが目白押しだ。

『King Of Rock』 Run-D.M.C.

2MCと1DJのヒップホップ・グループRun-D.M.C.のセカンド・アルバム。本文でも触れたように彼らが大ブレイクするのは「Walk This Way」だが、そこに至るアプローチの源流はこのアルバムにしっかり刻まれている。「1990年代以降のヒップホップ」をヒップホップと捉えて聴いている人にとって、このアルバムの自由さはフレッシュかつ驚きに満ちたものではないだろうか。ロックのリスナーにヒップホップを届けた功績も大きい。

存在感を示したブルース・スプリングスティーン

こうした新進のアーティストに加えて存在感を示したのはブルース・スプリングスティーン。「We Are The World」での素晴らしいパフォーマンスもさることながら、1984年リリースのアルバム『Born In The U.S.A.』と同作からのシングル曲の爆発的ヒット(シングル「Born In The U.S.A.」発売は1985年1月)で、白人労働者階級のヒーローとして広く認識されるにいたった。ちなみに同曲はベトナム帰還兵の母国に対する複雑な心境を歌ったものだが、サビのタイトル連呼部分がクローズアップされ、国粋ソングと捉えられてしまう誤解があったことは記しておくべきだろう。

『Born In The U.S.A.』 Bruce Springsteen

ブルース・スプリングスティーンを世界的ロック・スターの座に導いた大ヒット作。1984年のリリースだが、表題曲をはじめここからシングル・カットされた楽曲が多数あり、また「U.S.A. For Africa」への参加も相まって1985年もその人気は爆発中だったので取り上げた。来日公演の盛り上がりもすごかったようだ。ブルースらしいストレート・アヘッドなロック・アルバムだが、メリハリの効いた音の質感はこの時代らしさがある。

映画のテーマ曲がヒットにつながった時代

また、この年は映画から火がついてヒットした楽曲も多かった。『バック・トゥ・ザ・フューチャー』(1985)の主題歌、ヒューイ・ルイス&ザ・ニュース「The Power Of Love」はその最たるものだろう。また、先に記したシンディ・ローパーによる『グーニーズ』(1985)の「The Goonies ‘R’ Good Enough」や『ネバーエンディング・ストーリー』(1984西独米共同製作、日本公開は1985)のリマールが歌ったテーマ・ソング、『007/美しき獲物たち』(1985英米共同製作)のデュラン・デュランによる主題歌など、すでに人気のあるアーティストやグループを配して相乗効果を狙った作品も多く見られた。ついでにこの時代のアメリカ映画について少しだけ申し添えておくと、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』や『ビバリーヒルズ・コップ』(1984、日本公開は1985)のなかのアメリカン・カジュアル・スタイルは当時の東京のティーンに新鮮で格好いいものとして受けとめられ、翌年の『トップガン』と並んでアメカジ・ブームの端緒となったのだった。

『Back To The Future (Music From The Motion Picture Soundtrack)』 Various Artists

スティーヴン・スピルバーグ総指揮、ロバート・ゼメキス監督によるタイムトラベル&青春映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』。映画の人気に併せてヒューイ・ルイス&ザ・ニュースが歌った本作の主題歌もヒットとなった。1985年から1955年にタイムトラベルするという設定なので、作中ではフィフティーズ文化も描かれており、サントラにはチャック・ベリーの名曲「Johnny B. Goode」の本作バージョンなどが収められている。

『The Goonies (Original Motion Picture Soundtrack)』 Various Artists

屋根裏部屋で古地図を見つけたティーンたちが地図を解読し海賊船に隠された宝石を探す冒険物語『グーニーズ』。1985年6月のアメリカ公開から半年ほど遅れて日本でも上映され、人気を博した。この映画の主題歌がシンディ・ローパーの「The Goonies ‘R’ Good Enough」で、テレビに映る本人役として出演もしている。このほか劇中ではバングルスやルーサー・ヴァンドロスの楽曲を聴くことができる。音楽監督はデイヴ・グルーシン。

『The Neverending Story (Original Motion Picture Soundtrack)』 Giorgio Moroder, Klaus Doldinger

ミヒャエル・エンデの『はてしない物語』を下敷きに、本のなかの世界とその本を読む少年をパラレルに描いたファンタジー作品。音楽はジョルジオ・モロダーとクラウス・ドルディンガーで、元カジャグーグーのボーカル、リマールが歌ったテーマ曲はモロダー作である。キャッチーなメロディのこのシンセ・ポップ曲はシングル・カットされ、日本でもリマール人気と映画の話題性の相乗効果でヒットし、日本語カバーも出現するほどだった。

Part2では、国内音楽篇をお届けします。記事はこちら

「No.09 1985年の音楽シーン Part 2 国内篇 by 青野賢一」