No.19 「あの人に聞く 1985年」ファッション研究者 林央子さんの場合

BACK TO 1985|

イマに続く1985年の40のコト。

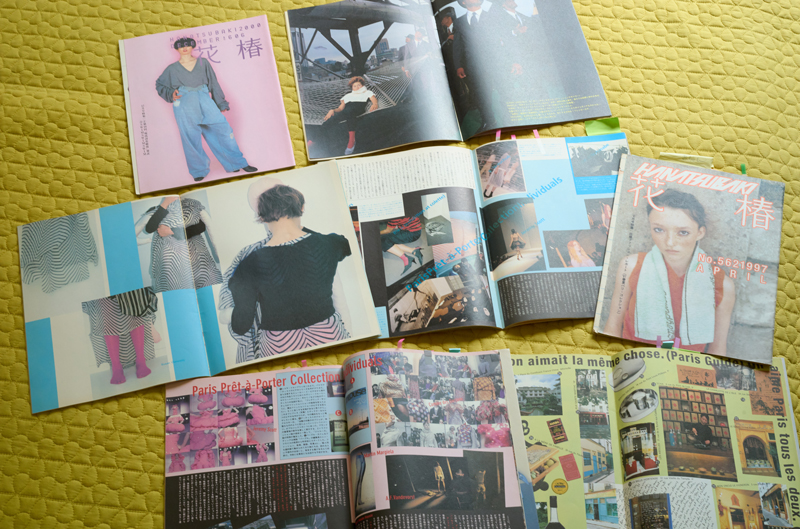

著書『拡張するファッション』などで、ファッション業界に新たな視点をもたらした、編集者で研究者の林央子さん。80年代後半より資生堂の雑誌『花椿(HANATSUBAKI)』の編集部員として活躍し、特に90年代から2000年代はオルタナティブなガーリーカルチャーのシーンで、編集者として重要な役割を果たしたことでも知られています。今回は林さんの視点から、80年代から現代に至るまでのファッション文化を俯瞰して語っていただきました。

interview & text : 武井幸久(HIGHVISION)

photo : 若木信吾

Profile

林央子

著述家、編集者、研究者。

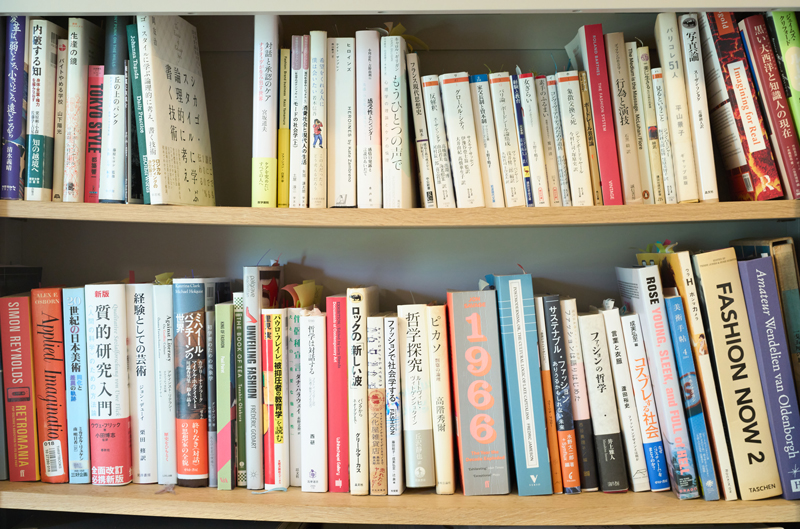

1966年生まれ。1988年に資生堂に入社し『花椿』編集室に所属し活躍。2001年に離職し個人雑誌『here and there』を創刊。2011年に書籍『拡張するファッション』を執筆・出版し話題となり、2014年には美術館での展覧会「拡張するファッション」も開催される。2020年セントラル・セント・マーティンズ修士課程に留学し、現在は日本を拠点にロンドン・カレッジ・オブ・ファッション博士課程でファッションとアートの交差点を研究中。 取材中に語られた『花椿』編集者時代のことは、書籍『わたしと『花椿』』(DU BOOKS)に詳しい。

- https://www.instagram.com/nakakobooks/

index

80年代の喧騒の中で

林央子さんが資生堂の発行する歴史ある雑誌『花椿』編集部に所属したのは、1988年のこと。地方から上京して大学生になった林さんにとって、1985年はまだ「東京を初体験している時期」だったそうですが、当時の享楽的で喧騒感のある東京の空気感は、林さんにとってあまり心地良いものではなかったそうです。

「80年代の東京を支配していた、『なんとなくクリスタル』(※1980年に発行され、一世を風靡した田中康夫さんのベストセラー小説)的な、女子大生がブランド化されたりする空気は苦手でした。実際当時は日本全体がお金を持っていて、ファッションもバブル的、記号的なものが主流で、世界的にもメインストリームだったパワースーツやボディスーツみたいなものがもてはやされた時代だったと思います。しかし海外、特にロンドンのアートやファッションのシーンは、今のLBGTQ的なクィアカルチャーやクラブカルチャーとの共存から発信されていて、『花椿』はそうしたオルタナティブカルチャーもしっかり追いかけていました。私は我が道を行く紙面を貫いている編集部に憧れて入社したんです」

『花椿』は1937年に創刊された雑誌で、資生堂からの発行ながら、自社製品や美容情報のみならず、時代の先端のファッションや文化を取り上げていたことでも知られています(※2015年に月刊雑誌は廃止となり、2016年からはオンラインでの発信に)。林さんは雑誌の影響力が絶大だった80年代後半から90年代を中心に同誌で活躍されますが、林さんは当時の『花椿』を振り返ると、時代のキーパーソンたちが誌面から発していた、先見的な言葉の数々を思い出すそうです。

「『花椿』には都築響一さん(※編集者、写真家、ジャーナリスト。『TOKYO STYLE』や『珍日本紀行』などの著作、写真集などで知られる)がクリエイターたちと毎月対談する『密談』という連載があったのですが、都築さんと深く交流されていたゲストの方がたは、リノベーションした家に住むことやアップサイクルやスローライフ、国内旅行や日本文化の魅力の再発見などを語られていました。それぞれが華々しく、インターナショナルに活躍されている方たちでしたが、都築さんと彼らの会話には、当時はまだ珍しく、今やっと主流になりつつあるライフスタイルへの注目が溢れていました。あの時代の雑誌は影響力も強く、そうした局所的な現象や視点を拡大する装置としての役目も持っていたと思いますし、今読み返すと、不思議なほど現代につながっているのです」

80年代から続く“拡張するファッション”

その『花椿』の誌面にも表れていたように、いつの時代にもメインストリームがあって、そこに安易に乗らずに発信している人々のまわりにこそ面白い物事がある、というのが林さんの編集者的視点にも繋がっています。そうした考えの上で、80年代のファッションが90年代以降のファッションに与えた影響についてお聞きすると、林さんは現在も重要な位置に存在し続けるブランドたちの動きからもその動きを見出します。

「80年代初めに[COMME des GARCONS(コム デ ギャルソン)]と[Yohji Yamamoto(ヨウジヤマモト)]がパリコレクションにおいて、“ボロ” や “ほつれ” といったものを含めてファッションの規制概念を壊すようなクリエイションを世界に発信しました。マルタン・マルジェラはのちに映画(『マルジェラが語る“マルタン・マルジェラ”』)の中で、それが『すごい開放だった』と語っています。[コム デ ギャルソン]や[ヨウジヤマモト]が示したものは、キャットウォークでのショーだけでなく、ショップなどを通した雰囲気作りやプレゼンテーションも大きかったのですが、そこに影響を受けたマルジェラ自身が、結果的に90年代に、古着を再利用してランウェイで発表する服を作るという “ファッションの民主化” に大きく貢献していくことにも繋がったと思います」

最近[Maison Margiela(メゾンマルジェラ)]が発表したプロジェクトは、林さん自身が考察を続けてきた「拡張するファッション」の理論にも符合するものを感じたそうです。

「つい最近、[メゾンマルジェラ]が 「Maison Margiela LINE②」 というプロジェクトを発表したのですが、それは “服” という形を取らないもの、たとえばアーティストの作品などを紹介するラインなんですね。私は2011年に『拡張するファッション』を上梓したのですが、そこで書いていたこと、今に至るまで考え続けていること、つまり『ファッションデザイナーが作るものは、服だけに限らない』ということが、ブランド自身からひとつのビジネスの形として発信される時代になったのだと分析しました」

90年代ガールズカルチャーにあらわれたファッション性

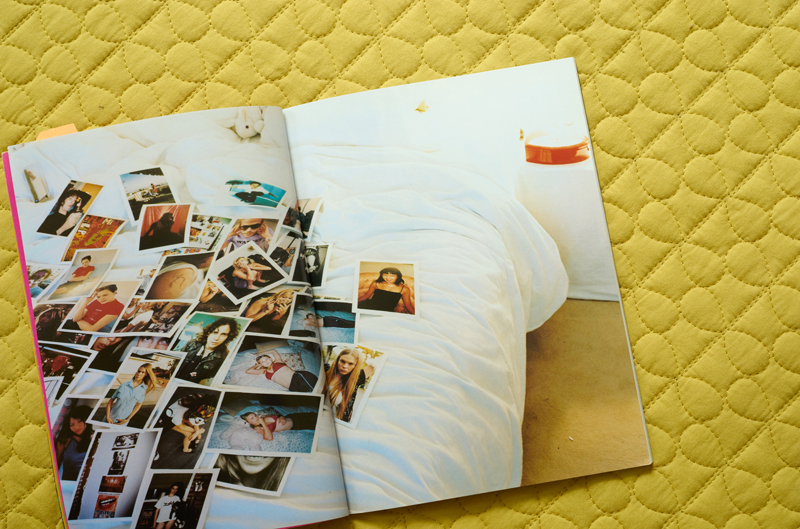

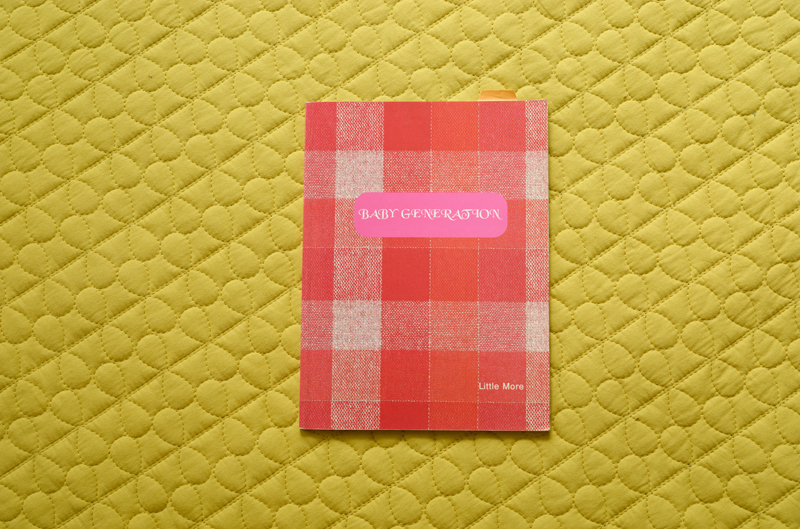

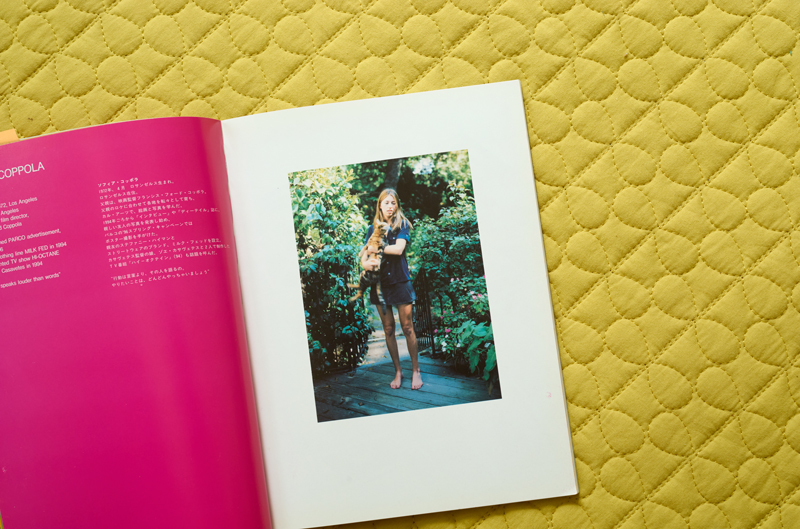

林さんは現在、自身のテーマでもある「拡張するファッション」を、「ロンドン・カレッジ・オブ・ファッション」の博士課程の中で研究を続けていますが、その活動の原初となった仕事のひとつとして、ソフィア・コッポラとのコラボレーションによる書籍と展覧会『Baby Generation(ベイビー・ジェネレーション)』(1996年)を挙げます。

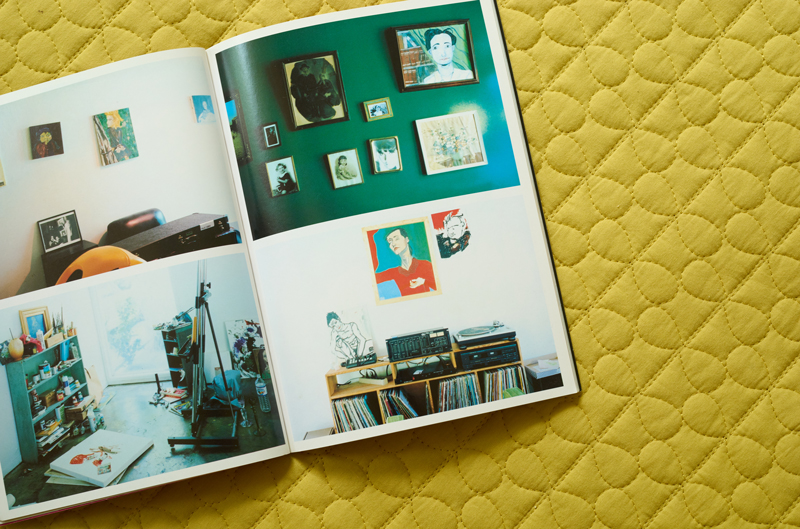

「これはまだソフィアが(映画)『ロスト・イン・トランスレーション』(2003年)で知られる以前、写真家として活動していた頃に刊行された、ソフィア以外にもキム・ゴードンを含めた5人のアメリカ人女性作家の創造活動をまとめたものです。ソフィアはスナップショット写真、キム・ゴードンは即興的な絵画、ほかにも現代アート作家のカレン・クリムニクやフェミニストの映像作家などが自宅に自作がある状況を、カタログ用に撮影させてくれました。私はソフィアからの依頼でブレーン的に編集に携わったのですが、当時はまだソフィア自身も周囲も、彼女がどの分野で活躍していくクリエイターなのかわかっていない状態の中で生まれたものでした。アートディレクションを依頼したのはマイク・ミルズ(※アメリカの映画監督、脚本家、グラフィックデザイナー)で、[X-girl(エックスガール)]の立ち上げ時にロゴなどのグラフィックで関わったことで、キムやソフィアの友人の輪の中にいたので、ソフィアと関係性のある女性たちを招く展覧会の主旨を、自然に理解し多大に貢献してくれました。当時キム・ゴードンは(バンド)ソニック・ユースで活躍する一方、[エックスガール]の立ち上げで多彩な人物に声をかけて協力者をあつめ、ソフィアはその関係性の中で自らも[MILKFED.(ミルクフェド)]のラインを始めていて、彼女たちは90年代のガーリーファッションの中心にもいました」

90年代当時は、ギャル文化に象徴されるようなファッションカルチャーが世間的なメインストリームにあったと言えますが、同時に[エックスガール]や[ミルクフェド]のようなオルタナティブなガールズファッションやカルチャーもパワーを持っていた時代。林さんはこうした現象の中にこそ “ファッション性” を感じたと話します。

「ソフィアはその当時何度も東京に来ていて、後に『あの頃の東京には独特のスナップカルチャーが存在していて、私の映画制作はその文化にとても励まされた』と話していたのですが、スナップ写真というのは、ハイカルチャーとロウカルチャーがあるとすれば、やはり“ロウ”なものだと思います。美大教育の中で推奨されるわけではないし、ファッションやアート文脈においてもまっとうな批評も生まれていない状況でしたが、手軽にスナップショット写真を撮ることを促す機材の登場があった当時は、そこに熱中した人が多くいました。ファッションとは服や服を着ることだけではなく、多くの人が加担することによって生まれている時代の気分というようなものまでも含むのではないか。とくに、正当な評価や批評の言語はおいついていない状況で、一部の人が選択しはじめた服やそれを産み出す時に考えていたこと、私はむしろそういうものにこそファッションの本質があるのではないかと思うんです」

今回、80年代を起点に林央子さんにお聞きしたお話は、自然と90年代へと続き、2000年代、そして現代へと繋がりました。メインストリームの流れの中にはいつもその支流や、流れに逆らう動きが存在し、その存在こそがファッションを面白くする。林さんのお話からはそうした視点を持つことで広がる視野と、今現在において見ておくべきものを気づかせてくれます。

林さんは現在も研究者の立場で「拡張するファッション」を探求中。物質的なファッションと、物質的な形を取らないファッション。それはさまざまな形で進化するファッション文化の奥行きを照らしています。