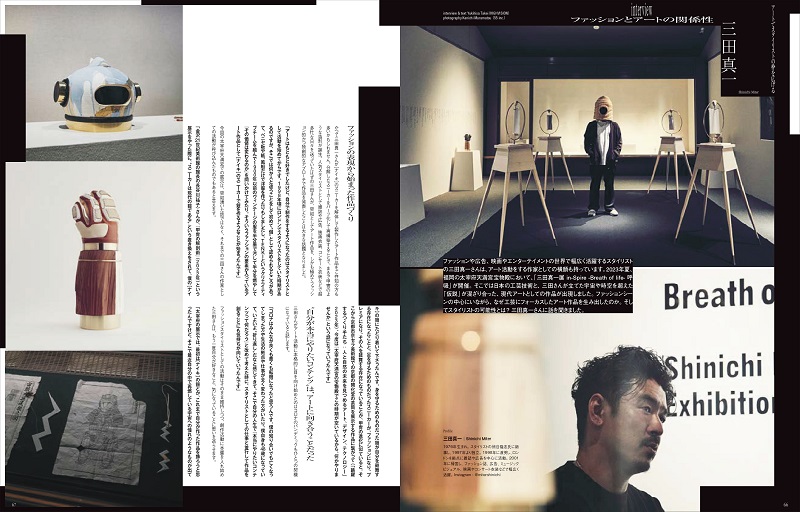

ファッションとアートの関係性

アートでスタイリストの枠を広げる

Interview with 三田真一

for FF Magazine

index

ファッションや広告、映画やエンターテイメントの世界で幅広く活躍するスタイリストの三田真一さんは、アート活動をする作家としての横顔も持っています。2023年夏、福岡の太宰府天満宮宝物殿において、「三田真一展 in-Spire -Breath of life- 呼吸」が開催。そこでは日本の工芸技術と、三田さんが立てた宇宙や時空を超えた「仮説」が混ざり合った、現代アートとしての作品が出現しました。ファッションシーンの中心にいながら、なぜ工芸にフォーカスしたアート作品を生み出したのか。そしてスタイリストの可能性とは? 三田真一さんに話を聞きました。

ファッションの表現から始まった作品づくり

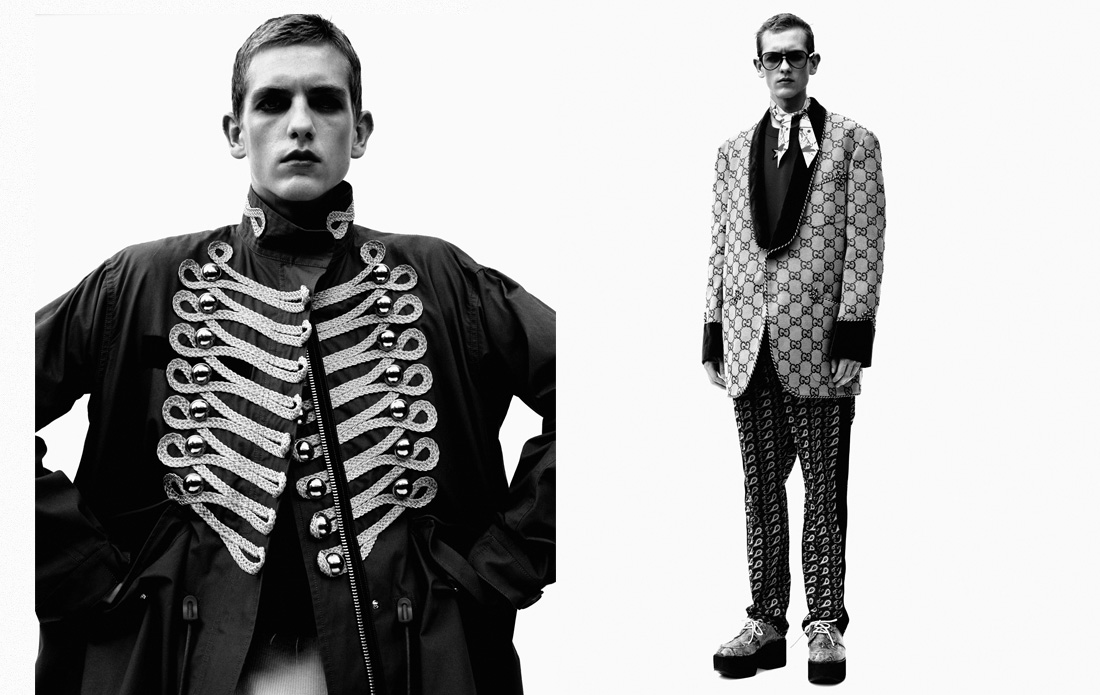

かつて三田真一さんが[ナイキ]のスニーカーを解体して製作したアート作品をご存知の方も多いかもしれません。分解したスニーカーをパーツ化して再構築することで、まるで甲冑のような造形が誕生。人気スタイリストとして雑誌や広告、映画衣装、コンサート衣装などで超多忙な日々を送っていたはずの三田さんが、突如としてアート作品を、しかも極めてファッション的かつ独創的なアプローチで作品を発表したことは大きな話題となりました。

三田 : アートはもともと好きでしたけど、自分で制作をするようになったのはスタイリストとして活動を始めてからです。1998年頃にロンドンでスタイリストをしていた時期があるのですが、そこでは何か人と違うことをして初めて“個”として認められるところがあって。ベニヤ板や紙、風船だけで洋服を作ったりもしましたし、TENKIというクリエイティブチームを組んで1900年以前のヴィンテージの服を半分墨で汚して半分を燃やして『その価値は変わるのか』を問いかけてみたり。そういうファッションの要素が入っているアート作品として[ナイキ]のスニーカーで鎧を作るようなことが始まったんです。

今回の太宰府天満宮での展示は、突如湧いた話ではなく、それまでの三田さんの作家としての活動が呼び込んだものでもあると言えます。

三田 : 金沢21世紀美術館の館長の長谷川(祐子)さんが、『甲冑の解剖術』(2022年)という展示をやった際に、“スニーカーは現代の鎧である”という置き換えをされて、僕のナイキの鎧にたどり着いて下さったんです。身を守るためのものだった鎧が自分を鼓舞する存在になったことと、足を守るためのものだったスニーカーが、ファッションになり、プレミアになり、その人を鼓舞する存在になっていることが、甲冑の進化に似ていると。そこから京都市京セラ美術館での京都の開化堂の茶筒を展示する作品に繋がって(「跳躍するつくり手たち: 人と自然の未来を見つめるアート、デザイン、テクノロジー」2023年)、今度は『太宰府天満宮の宝物殿でこの時期が空いているから、何かやりませんか』という話になっていったんです。

“自分が本当にやりたいコンテンツ”は、アートに向き合うことだった

三田さんがアート活動に本格的に目を向け始めたのはコロナのパンデミックもひとつの契機になっていると話します。

三田 : コロナはみんなが良くも悪くも転機になったと思うんです。僕の知り合いでも亡くなってしまった方や生活の拠点や仕事が全く変わった方がいたり、僕自身も48歳になっていて、いよいよ“折り返し”だなと感じてきて。そこで自分の人生で『本当にやりたいコンテンツって何だろう』と改めて考えた時に、スタイリストとしての仕事と並行して作品を創ることにも気持ちが向いていったんです。

ファッションスタイリストとしての活動はそのまま維持しつつ、創作活動に本腰を入れ始めた三田さんは、もう一度自分が好きなこと、気になっていることに思いを巡らせます。

三田 : 太宰府の展示では、最初はナイキの鎧とか、これまで自分が作った作品を飾ろうと思ったんですけど、そこで最近自分の中で再燃している宇宙への憧れのようなものが出てきました。僕の洋服(デイトナインターナショナルと作っている三田さんのブランド [I Need You Baby])でも、“パラレルワールド・オデッセイ”という宇宙をテーマにした服を作っているのですが、もうすぐイーロン・マスクのスペースXが飛ぶようになったり、UFO関連の情報ももっと公開されて、宇宙が身近になったりしたら、子供の頃からワクワクしてきた宇宙を表現するチャンスを逃してしまうと考えたんです。

そこから三田さんは答えのない、果てしない空想を開始します。

三田 : 日本人が江戸時代よりも前に、時空を超えて宇宙とか別の空間に行っていたとしたらという設定を作ったら、どんなものがあったかなと考え始めました。過去の人たちは未来にインスパイアされて動いていたんじゃないか。時代を越えたり、時空を超えて移動していたはずだという話を自分の中で作ってしまって(笑)。そこから日本の工芸品で宇宙服を作れないかなという発想になっていきました。

工芸はアートになる? ファッションとアートの関係性

三田さんは作品を共に表現するパートナーとして、それまでの仕事や作家活動を通して知り合った最先端のクリエイターや、日本の伝統工芸の作り手たちに目を向けます。「三田真一展 in-Spire -Breath of life- 呼吸」に参加した工芸作家やクリエイターは以下の方々。

青山翔太郎(NF / Hyogu)、石橋素(Rhizomatiks)、上出惠悟(上出長右衛門窯)、上月建太朗 竹森達也(Rhizomatiks)、辻徹(金網つじ)、中川周士(中川木工芸 比良工房)、馬場匡平(マルヒロ)、堀口徹(堀口切子)、松林豊斎(朝日焼)、村松賢一(55)、八木隆裕(開化堂)、柳澤知明(Rhizomatiks)、山口一郎(Sakanaction / NF)、小松義夫(自由廊)(50音順)

三田 : 自分の中で悩んでいた“工芸の100年後”というテーマと、自分がやりたかった宇宙のコンテンツが混ざったんです。最初、僕が書いた長文のコンセプトを渡して、『みんなの中でそれを膨らませて』とお願いしました。僕が当時の大名だとして、その人が宇宙に行くから、当時最高峰の工芸で宇宙服を作ったと想定してくれと。そしてそれを作るのはあなたたちなんだと伝えました。

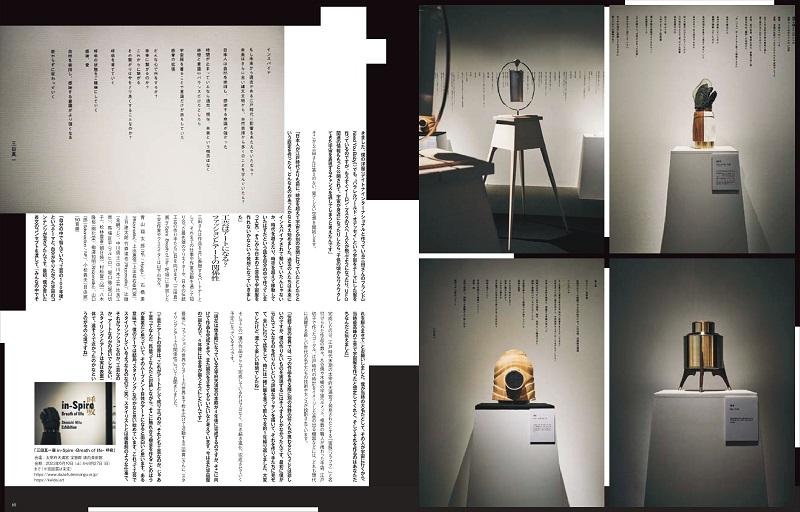

完成したのは、江戸時代末期の太宰府天満宮で発見されたとする「宙服(ソラフク)」と名付けられた作品の数々。九谷焼や木桶の宇宙ヘルメット、複数の職人が携わった手袋、江戸切子で作ったゴーグル、江戸時代の時計をイメージした音の出る機器などには、どれも現代に活躍する新しい世代の名工たちの技術やセンスが投影されています。

三田 : 伝統工芸の世界では、一つの作品を作る際に別の分野の何人もが携わるということは珍しいのですが、僕の作りたいものを実現するにはそうするしかなかったんです。最初に僕がiPadでこんなものを作りたいという詳細なデッサンを描いて、それを作り手たちに見せて、会いに行って話をして、時には一緒に飯を食って飲んでを約1年繰り返しました。大変でしたけど、濃くて楽しい時間でしたね。

そしてこの一連の作品はここで完成しているわけではなく、引き続き進化、完成させていく予定になっているそうです。

三田 : 現在は仮本殿になっている太宰府天満宮の本殿が4年後に完成するのですが、そこに向けて作品も完成させて、また展示をさせてもらいたいなと考えています。今はまだ宇宙服の一部なので、4年後には全身が揃うようにしたいんです。

最後に、ファッションの世界からアートの世界まで枠を広げて活動する三田真一さんに、スタイリングとアートの関係性についてお聞きしました。

三田 : 工芸とアートの世界は、これがアートとして成り立つのか、それとも工芸なのか、じゃあ工芸ってなんだ、民藝ってなんだと討論しながら、そこに触れ合う機会を作ることのほうが重要だと思っていて。そのムーブメント自体がアートになると面白いと思います。ある意味で、僕のテーマは結局“スタイリング”なのかなと思い始めています。これって工芸でスタイリングしているようなものなので(笑)。スタイリストとは接着剤のような仕事で、それがファッションなのか、工芸なのか、アートなのかの違いでしかない。スタイリングとアートは実は表裏一体で、遠そうで近かったのかなというのが今の心境ですね。

(この記事はRAGTAG発行の「FF Magazine Issue : 01」の抜粋記事です)

Profile

三田真一(みた しんいち)

1976年生まれ。スタイリストの熊谷隆志氏に師事し、1997年より独立。1998年に渡英し、ロンドンを拠点に雑誌や広告を中心に活動。2001年に帰国し、ファッション誌、広告、ミュージックビジュアル、映画やコンサート衣装などで幅広く活躍。

Instagram : @mitershinichi

https://www.instagram.com/mitershinichi

Creative Staff

Interview & text : Yukihisa Takei(HIGHVISION)

Photography : Kenichi Muramatsu(55 inc.)